(二)

侨汇庄,也称民信局、侨批局。在近现代史上,侨汇庄是一种特殊的金融机构,主要为海外华侨提供汇款和兑换外汇等服务。

福建、广东一带的“下南洋”,与“闯关东”、“走西口”,并称中国三大人口流动。从福建的民信局(侨汇庄)来看,近代形成了福州系、兴化系、闽南系和闽西系四大支脉。其中福州系汇款范围,包括福清、闽侯、长乐、永泰、闽清、福安、福鼎等地。

以上4大派系的民信局都设立总局和分支局。总局设于印尼、马来亚、新加坡等南洋诸国,分局设于中国大陆汇款集中的市县,并且形成了头盘局、二盘局、三盘局三个层次的网络体系。

民信局一头嵌入移民社会,一头在祖籍地,形成跨国社会、跨国空间,在促进人员经济往来、推动当地经济社会发展上,承载着重要的历史使命,在海内外形成了极其深远的影响。因此,即使20世纪三四十年代遇到荷兰殖民、日寇侵夺等重大变故,它们依旧能够挺立风雨、生存发展。

(三)

福清人侨居海外,最早有记载的是宋末元初,海口里美人俞定则定居交趾(今越南)。

元朝末期,有一批福清人旅居吕宋(菲律宾)。

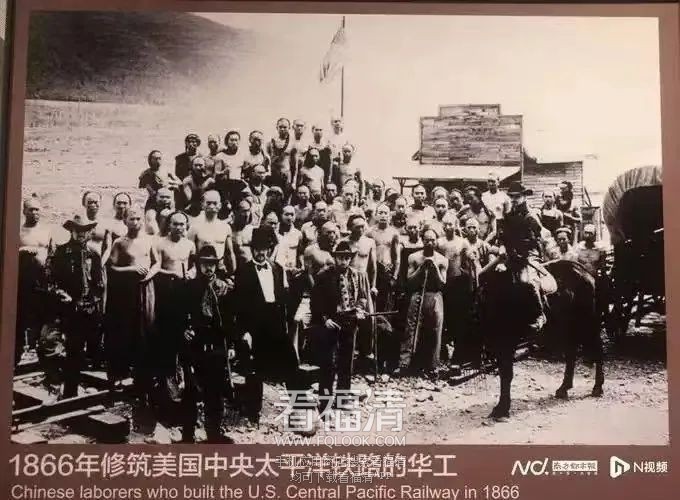

19世纪鸦片战争以后,人多地少、无以果腹,加上战乱、苛政、疫病、兵役等交相煎迫,福清连续出现了逃荒性的移民高潮。以龙高半岛、海城地区、渔溪地区为甚,大量的农民成群结队,背井离乡,加入“下南洋”的队伍。

解放前夕,旅外福清籍侨胞人数约30万人,相当于同期福清本县人口的3/4。旅外玉融儿女秉承福清特有的异常勤奋、异常坚韧的群体性格,吃苦耐劳,节衣缩食,把口缝里挤出的些许余钱,纷纷通过侨汇庄汇回国内,赡养父母妻小,接济贫困家庭。由此,也促成了侨汇业大小商号遍布福清城乡。

(四)

福清历史上第一家从事侨汇服务为主营的金融机构,是设立于清朝光绪三十年(1904),在福清县城西门外溪前村(今福清市音西街道溪前村)创立的福泰侨汇庄。自此之后,截至中华人民共和国成立之初,福清全县先后成立了多达30家的侨汇庄。

侨汇庄的最初生意,是其经营者向旅外华侨收集信件和居住国流通货币的现金钱款,把钱款捎回,兑换成中国流通货币如银元(即解汇)之后,送往托汇者亲人的手上。侨汇庄收取一定报酬,这些人被称作“水客”。随着业务逐渐扩大,“水客”便在国内外开设铺号,开展收兑业务,经政府注册批准,即成为侨批局。

侨批局,民国时期名为民信局,在福州地区称作侨汇庄,简称“汇庄”。

(五)

1920年代,周荷衢在福清小桥街开了一家“乾和号”商铺,刚开始时从事染布和物资批发生意。后来,华侨世家周荷衢发现侨汇业务的发展前景,又扩大经营范围,开展收汇解汇业务,同时印发乾和私营钞票。

民国20年(1931),经当时县政府批准,周家“集大侨汇庄”成立。按成立时间,集大庄在全县侨汇庄排序为第27家。但是成立不久,当年秋季,由莆仙土匪林靖所部改编的省防军驻融。乾和商铺及集大侨汇庄遭受林靖匪军勒索,濒临破产,周荷衢只能远渡重洋,前往印尼从头做起。

在印尼取得成功后,周荷衢杀了一个“回马枪”,又在福州台江上下杭金元巷开设批发商行,重开集大侨汇庄总行。同时,在福清小桥街开设洋灰(水泥)店、木器店,再次设立集大侨汇庄福清分行。

上世纪40年代初,太平洋战争全面爆发,周家在南洋经商的不少人回家躲避战火,侨汇庄员工发展至20名左右。尤其可贵的是,在烽火连天的抗战岁月,集大侨汇庄福清分行同时开展接收福清海外乡亲捐款义务,共赴抗日救亡的民族大业。

今天位于福清历史文化特色街区利桥之口的荷园,其红砖墙曲尺形北楼,1949年9月福清解放之初,曾作为解放军第二十八军八十二师的前线指挥部。

(六)

新中国成立之初,人民政府保护私营侨汇业的合法经营。集大侨汇庄福清分行等18家侨批机构,曾向福州中国银行登记,并继续开展侨汇业务。

1956年,国家对私营侨汇业进行社会主义改造,集大、振声、联丰、南华、侨声等5家侨批局,包括其主要骨干人员作为过渡性人员,撤并进入中国银行福清支行。

作者:毛立平,福清市社科专家。部分资料来源:俞肇琪、毛立平主编《福清金融志》。

via知福清